路線概要

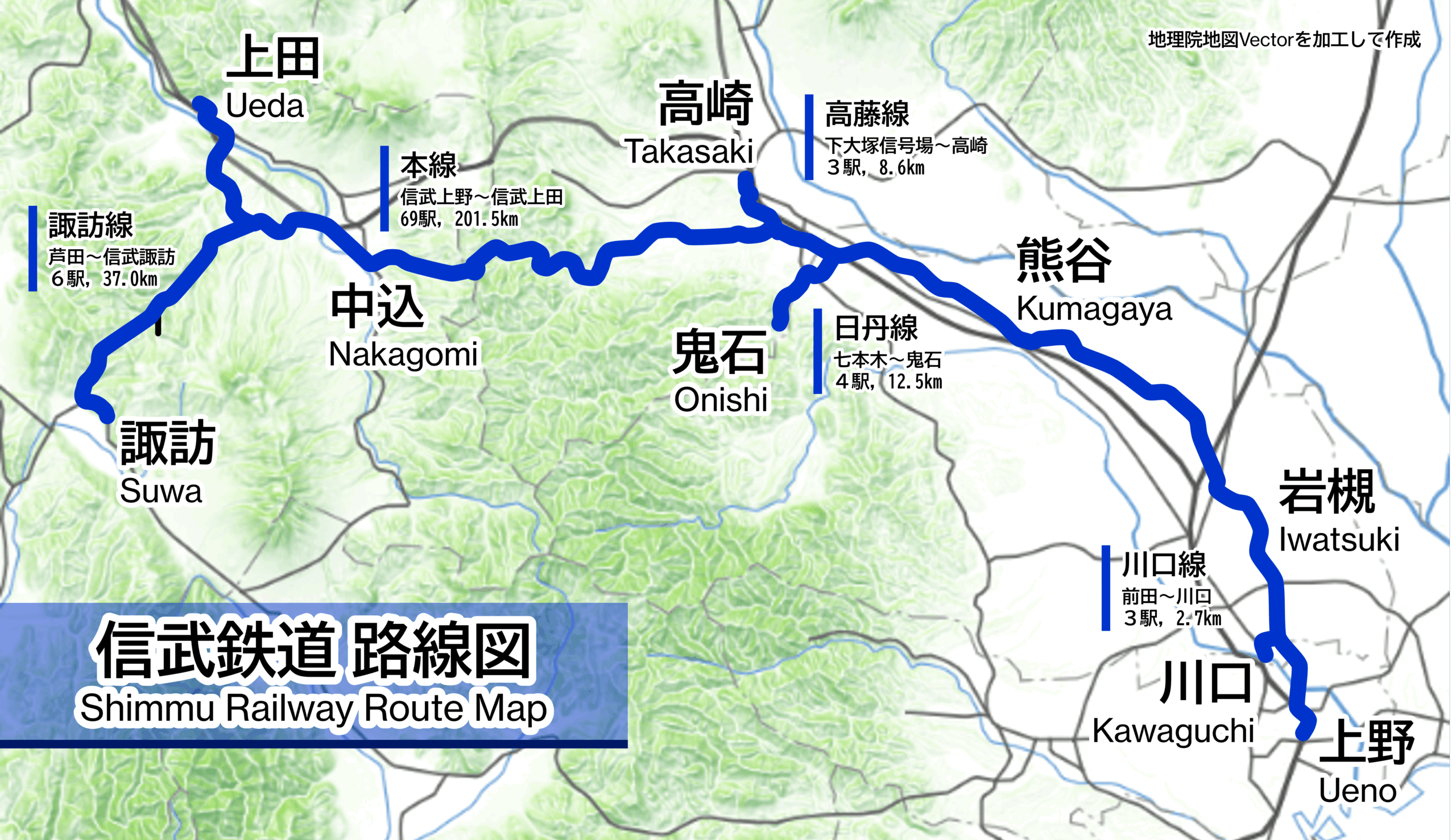

信武鉄道は,東京都・埼玉県・群馬県・長野県の一都三県に鉄道5路線,軌道3路線5系統,索道1路線を有する鉄道事業者である。共営地下鉄内堀線・東京空港鉄道・鎌倉急行電鉄との直通運転により,路線ネットワークは羽田空港・横浜・三浦半島まで広がる。

路線形成史

1876(明治6)年,本庄の生糸問屋を営む諸井五左衛門が本庄-富岡間に乗合馬車を開業した。この乗合馬車は年を追うごとに盛況を呈し,より近代的な軽便鉄道に転換することが画策された。軽便鉄道建設のために1895(明治28)年に設立されたのが上野鉄道である。1897(明治30)年,本庄-福島間が開業した。1921年には長野県を目指す計画が立てられたことで上信電気鉄道という社名に変更。上州と信州を結ぶ鉄道計画はここに始まった。

1911(明治43)年,中央軽便電気鉄道という会社が設立された。東京と日光を岩槻・幸手・古河経由で結ぶことを企図したこの鉄道は,中央鉄道,武州鉄道と社名変更を繰り返し,1919(大正8)年に武州大門-蓮田間が開業した。この頃には日光への計画は消え,忍(現・行田)・本庄を経由し,高崎・富岡方面への延伸計画が立てられていた。この延伸計画は,当時最大の輸出品,生糸の一大産地である上信地方の貨物輸送を行う計画であった。しかしながら,当時の社長であった新井三郎は院線との接続を重視し,南側への延伸を推進した。1920(大正9)年には川口まで到達する。川口で省線へと乗り換えることで東京方面へ抜けられるようになり,利用者が急増。新井は,もとあった千住方面への延伸計画を上野方面へと変更し,自前で東京市街へと乗り入れることも画策した。その結果,上野方面への建設工事が進められ,1924(大正13)年には日暮里までの延伸開業が実現している。

武州鉄道の忍への延伸計画は,もともと菖蒲・騎西経由と菖蒲・加須経由の2案があった。後者に免許が付与されていた一方で,1919(大正8)年には熊谷-羽生を結ぶ北武鉄道に免許付与がされていたことから,加須での東武への接続は不要として加須は経由しないルートとなった。1924(大正13)年に蓮田-忍間が開業した。群馬方面の延伸に当たっては,熊谷-本庄が省線と並行し,忍-熊谷も北武鉄道と並行することから免許が下りる見込みがなかった。そのため,熊谷-本庄区間で営業していた上武馬車鉄道を買収,忍-熊谷を軌道法準拠にて開業すると同時に熊谷-本庄を改軌することで延伸を果たした。1925(大正14)年のことだった。

その前後,高崎・富岡への延伸をにらんでいた武州鉄道は西毛地域で貨物輸送を行っていた上信電気鉄道との合併を画策した。上信電気鉄道の貨物輸送量は極めて多く,東京までこれを輸送することで経営が安定するというメリットも大きかった。上信電気鉄道側としては本庄での貨物積み替えが無くなり,自社線で東京まで繋がれる意義は大きかった。1924(大正13)年,上信電気鉄道は1076mmへと改軌を行い,同時に電化した。1925(大正14)年に両社は合併。「上信」の「信」と「武州」の「武」を取って信武鉄道と称することとなった。

1928(昭和3)年には東京と高崎を結ぶ都市間輸送を行うべく藤岡-高崎間を結ぶ高藤線を開業させた。上信電気鉄道は1924(大正13)年に電気事業に参入していたが,この事業も信武鉄道に引き継がれた。1930(昭和5)年に長野県広域及び西毛地区で電力供給を行っていた長野電灯を買収。長野電灯が運行していた長野市内の軌道線も信武鉄道の運営となる。これが現在の長野軌道線である。1935(昭和10)年には,上信電気鉄道時代からの悲願・長野県への進出となる中込への延伸を果たす。1938(昭和13)年には中山道に沿う形で延伸し,中込-望月が開業した。

長野県へ進出してまもなく,中山道を経由して伊那電気軌道と直通運転を行い,豊橋・名古屋方面へ延伸する計画が出た。しかし,和田峠を越えるために多額の資金を必要とすること,技術的な困難から一旦は上田・長野方面を目指すこととなり,上田-丸子町を運行していた丸子鉄道を1939(昭和14)年に買収。同年に日暮里-上野間も開業。現在の本線が出来上がった。その後も延伸の動きはあったものの,第二次世界大戦の混乱によりしばらく路線の建設は途絶えることとなる。戦時中は陸運統制令の煽りを受けて長野県内のバス会社の吸収合併が行われた。

1947(昭和22)年,日本ニッケル専用線を買収する。地方鉄道転換に伴う買収であった。飛び地路線状態を解消するため,翌年に七本木-丹荘間が開業,そのまた翌年には鬼石まで延伸されている。

1973(昭和48)年には新荒船トンネルが開通し,当該区間の所要時間が大幅に短縮された。

1981(昭和56)年,共営地下鉄内堀線・鎌倉急行線との直通運転が開始された。2009(平成21)年には羽田空港まで線路が繋がり,現在の広範なネットワークが完成した。

1985(昭和60)年,信州急行線 芦田-上諏訪口(現在の諏訪線)が開業する。

2008(平成20)年,信州急行線の運営を信武鉄道に移管し,信州急行は解散。信州急行線は信武鉄道諏訪線となる。

▼ 作者コメント

「南海はずるい」。これは作者が何度も発している言葉です。海・山・空港・船連絡・全車指定席特急も一部指定席特急もあり,幹線からワンマン列車が走るローカル線まで,でっかい頭端式のターミナル駅も持っている。南海は鉄道風景の構成要素が多いと思います。信武鉄道は南海のような「様々な風景が沿線に広がる鉄道」を目指し,それを意図して路線設計をした,という裏設定があります。

歴史の話。信武の本線は,名鉄名古屋本線みたいに継ぎ接ぎな路線ですね。これくらい長距離の鉄道をつくろうとするとこんな感じにするしかなかったんです。武州鉄道は金融恐慌→昭和恐慌のダブルパンチで資金繰りが悪化したらしいので,恐慌の前に東京寄りのターミナル(川口・日暮里)へ延伸していれば,経営が安定していたのではないかと考えました。

荒船山を越えるためには資金が必要です。戦前にそれだけの事業ができるためには理由付けが必要だと思い,上信電鉄が電気事業をしていたこと(本当)を利用しました。電気事業は安定した収益をもたらしてくれますからね。長野電灯は過去に実在した会社で,西毛地区への送電もやっていました。路面電車が欲しかった私は,この長野電灯が長野市内に軌道線を持っていたという架空の設定をでっち上げ,買収した時にそれを引き継いだという体にして路面電車をゲットしました。

本線

| 基本情報 | |

|---|---|

| 起点 | 信武上野駅 |

| 終点 | 信武上田駅 |

| 駅数 | 69駅 |

| 路線距離 | 201.5km |

| 路線記号 | SM |

| 開業 | 1897年5月10日 |

| 全通 | 1939年11月17日 |

| 軌間 | 1067mm |

| 線路数 | 複々線(前田駅-鳩ヶ谷駅) 複線(信武上野駅-前田駅,鳩ヶ谷駅-市野萱信号場,荒船山信号場-牛鹿駅) 単線(市野萱信号場-荒船山信号場,牛鹿駅-信武上田駅) |

| 電化方式 | 直流1500Ⅴ 架空電車線方式 |

| 閉塞方式 | 自動閉塞式 |

| 保安装置 | S-DATS |

| 最高速度 | 125km/h |

信武鉄道の骨格となる路線。営業キロ201.5kmは私鉄の一路線当たりの距離として最長。武州鉄道,上野鉄道(現上信電鉄),丸子鉄道の3社が絡んだ複雑な歴史を持つ。上野-藤岡は東京通勤圏であり,本数・両数ともに多い。日暮里-宮ノ前は下町の風情を残し,鳩ヶ谷-蓮田はベッドタウンの真ん中を走り,熊谷-藤岡は畑の中の長い直線区間を爆走する列車が見られたりと,風景は多様だ。藤岡を過ぎるとローカル色が一気に濃くなり,普通列車は毎時1本程度の運転,車両も2両のワンマンカーとなる。山岳路線を感じるループ線を抜けると長野県。最後は筑摩山地の麓を走り抜け,終点の上田に到着する。

川口線

| 基本情報 | |

|---|---|

| 起点 | 川口駅 |

| 終点 | 前田駅 |

| 駅数 | 3駅 |

| 路線距離 | 2.7km |

| 路線記号 | SM |

| 開業 | 1920年9月1日 |

| 全通 | 1920年9月1日 |

| 軌間 | 1067mm |

| 線路数 | 複線 |

| 電化方式 | 直流1500Ⅴ 架空電車線方式 |

| 閉塞方式 | 自動閉塞式 |

| 保安装置 | S-DATS |

| 最高速度 | 80km/h |

今では,熊谷以南の普通電車の引上線と化している本路線であるが,上野・日暮里へ延伸する前の時代は本線であった。元は貨物輸送のために国鉄と連絡駅を設置する目的で延伸されたのがこの路線のなりそめである。現在はもちろん貨物のやり取りをしているわけもなく,地域輸送に徹しているミニ支線となっている。近年,川口市の人口増加に伴って利用者は増加傾向であり,今後中距離電車の停車も検討されていることから更なる発展が期待される。

日丹線

| 基本情報 | |

|---|---|

| 起点 | 七本木駅 |

| 終点 | 鬼石駅 |

| 駅数 | 4駅 |

| 路線距離 | 12.5km |

| 路線記号 | SM |

| 開業 | 1942年6月30日 |

| 全通 | 1949年2月15日 |

| 軌間 | 1067mm |

| 線路数 | 複線 |

| 電化方式 | 直流1500Ⅴ 架空電車線方式 |

| 閉塞方式 | 自動閉塞式 |

| 保安装置 | S-DATS |

| 最高速度 | 80km/h |

日本ニッケル専用線が起源の本路線は,鉄道車両の解体場を沿線に持つことが最大の特徴である。これは日本ニッケルがスクラップの再生製鉄を行っていたためで,信武鉄道の車両解体は本路線から延びる若泉車両解体場にて行われる。毎時1本のワンマン普通が往復するローカル線であり,信武鉄道一のんびりした風景が広がる路線だ。

高藤線

| 基本情報 | |

|---|---|

| 起点 | 下大塚信号場 |

| 終点 | 高崎駅 |

| 駅数 | 3駅 |

| 路線距離 | 8.6km |

| 路線記号 | SM |

| 開業 | 1928年4月28日 |

| 全通 | 1928年4月28日 |

| 軌間 | 1067mm |

| 線路数 | 複線 |

| 電化方式 | 直流1500Ⅴ 架空電車線方式 |

| 閉塞方式 | 自動閉塞式 |

| 保安装置 | S-DATS |

| 最高速度 | 90km/h |

読み方は「こうとうせん」。藤岡駅-本動堂駅間にある下大塚信号場が起点である。短いながらも高崎へ向かう極めて重要な路線。線内利用も活発であり,東京から離れた距離にある割にはローカル感が無い路線である。日中は6両編成の急行が主体(高藤線内は全駅に停車)で,「上野」の方向幕を出してやってくる姿は,本路線が都市間輸送を担っている象徴である。

諏訪線

| 基本情報 | |

|---|---|

| 起点 | 芦田駅 |

| 終点 | 信武諏訪駅 |

| 駅数 | 6駅 |

| 路線距離 | 37.0km |

| 路線記号 | SM |

| 開業 | 1985年7月1日 |

| 全通 | 1985年7月1日 |

| 軌間 | 1067mm |

| 線路数 | 複線 |

| 電化方式 | 直流1500Ⅴ 架空電車線方式 |

| 閉塞方式 | 自動閉塞式 |

| 保安装置 | S-DATS |

| 最高速度 | 125km/h |

立科町の中心で中山道の宿場町,芦田から中山道に沿って諏訪に至る路線。もともと国鉄諏上線として計画され,上田と下諏訪・岡谷を結ぶ予定であった。北陸新幹線の整備が示されると,上田で新幹線に接続する特急列車を走らせ,諏訪・松本地区への都市間輸送を担う計画が立てられ,高規格路線として建設された。中央本線とは下諏訪で接続するが,下諏訪-普門寺信号場間で中央本線に並行する形で線路を敷き,現実にある中央本線の単線区間を解消する予定であった。松本方面への特急列車を運転するために,下諏訪駅手前で岡谷方面へ分岐する連絡線建設も計画された。1950年代から建設が計画されており,1970年代から工事が始まったものの,後に国鉄の経営悪化に伴い信武鉄道(本線)と並行する上田-長久保間は計画が削除され,上田から諏訪・松本への新幹線連絡路線という役割がなくなった。完成目前の1980年に国鉄再建法が施行されたことで第三セクター「信州急行」の運営とすることとなり,芦田-長久保間の建設を行って信武鉄道との直通を行うこととなった。開業時から信武鉄道と一体化した運行を行っていたが,2008年には信武鉄道に運営が移管され,今に至る。

長野軌道線

| 基本情報 | |

|---|---|

| 路線 | 縦貫線,大門線,旭町線 |

| 電停数 | 30 |

| 路線距離 | 11.4km |

| 路線記号 | NT |

| 開業 | 1918年12月20日 |

| 全通 | 1919年7月30日 |

| 軌間 | 1067mm |

| 線路数 | 複線(単線区間を除く全線) 単線(西長野-新諏訪) |

| 電化方式 | 直流600Ⅴ 架空電車線方式 |

| 閉塞方式 | 自動閉塞式 |

| 最高速度 | 40km/h |

長野軌道線は,長野市内の路面電車路線群の総称であり,長野の市内交通を担っている。「縦貫線」「大門線」「旭町線」の3つから構成されるが,通常は「長野軌道線」または運転系統の系統番号で案内される。信武鉄道公式では「長野軌道線」と案内するものの,利用者からは「軌線」または「市電」と呼ばれている。「軌線」は「軌道線」の略であるが,他地域では見られない呼称で,地元民がよく使うようだ。もとは長野電灯が持っていた路線であり,同社を買収したことで信武鉄道が運行することとなった。1970年代にはモータリゼーションに伴って廃止議論が巻き起こり,一部路線が廃止されたものの,主要路線が生き残り今に至る。近年は観光客の増加に伴い,善光寺へのアクセス路線として価値が高まっている。

※作者のアカウントにリダイレクトされます。

信武鉄道は実在しない企業です。現実の企業・団体とは一切関係ありません。

Copyright © Shimmu Railway All Rights Reserved.